Das Drama um eine

Auswanderung nach Argentinien |

von Franz

Josef Blümling |

1. Das Neefer Bäbche

1. Das Neefer Bäbche

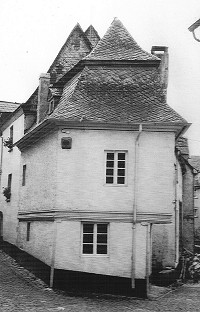

Barbara Bergen, liebevoll Bäbchen

genannt, wurde 1856 in Neef geboren. In

ihrem Elternhaus herrschte reges Leben.

Dort befand sich die größte Wirtschaft

von Neef. Sie lag in der Nachbarschaft

der Matthiaskirche. Neben dem

Gaststättenbetrieb, der auch

Übernachtungen anbot, wurden zudem noch

Weinberge bebaut und eine bescheidene

Landwirtschaft mit Viehzucht betrieben.

Die wirtschaftliche Situation im

Moselland war im Allgemeinen krisenhaft,

und es gab kaum eine Perspektive. Viele

Moselaner, oft waren es ganze Gruppen,

wanderten in ferne Länder aus. Eine

solche Auswanderungswelle berührte Neef

nicht. Es lag daran, dass von 1872 bis

1896 die Bahn von Koblenz nach Metz

gebaut wurde. Und die Neefer Trasse war

eine einzige Großbaustelle. Tunnel,

Brücke, Viadukte, sowie Über- und

Unterführungen mussten errichtet werden.

Jeder Bürger, der wollte und konnte,

fand Arbeit. Auch Bauarbeiter aus fernen

Gauen waren in Neef beschäftigt und

benötigten Quartier mit Beköstigung. So

hatte die Gaststätte der Eheleute Franz

Thomas und Annamaria Bergen regen

Zuspruch, und es gab keine finanziellen

Nöte im Elternhaus vom Bäbchen.

Neef war zuvor ein kleines

verschlafenes Winzerdorf, das nur über

einen holprigen Feldweg nach Bullay hin

die Verbindung zur Außenwelt hatte.

Nicht umsonst lag für die

Nachbargemeinden „Neef am Ende der

Welt“, oder auch dort, „wo die

Welt mit Brettern zugenagelt ist.“

Den Neefern störte eine solche

Einschätzung nicht. Neef war ein

Dörfchen für sich – war eine

große Familie.

Bäbchen war 15 Jahre alt, als

plötzlich ihre Mutter starb. Als

einziges Kind war sie nunmehr für ihren

Vater sowohl in der Gastwirtschaft als

auch im Haushalt eine große und

unverzichtbare Hilfe. Der alternde und

kränkelnde Vater hätte gerne einen

tüchtigen Schwiegersohn als Gastwirt in

seiner Schänke gehabt. Bäbchen lehnte

jedoch jeden Bewerber ab.

Barbara war hübsch, lustig und als

spätere Alleinerbin des elterlichen

Vermögens, was neben dem Haus auch viele

Weinberge und Gartenland ausmachten, auch

als reich zu betrachten. Ja, man sagte

ihr nach, dass sie das reichste Mädchen

im Ort wäre.

Doch dann kam ein studierter

Bahnmeister in die Wirtschaft und mietete

für einige Wochen ein Fremdenzimmer. Er

inspizierte die laufenden Arbeiten an der

Bahnstrecke in Neef. Er hieß Peter

Blümling, war 29 Jahre alt und

entstammte einer Familie aus Senheim

– war aber schon lange in der

Großstadt Elberfeld ansässig. Seine Art

war streng und konkret. Zu ihm, diesem

Weltmenschen, hatte Barbara von Anfang an

eine Zuneigung. Vater sah dies voller

Unwillen. „Warum willst du

Beamtenfrau werden? Warum schlägst du

die passenden Partien der tüchtigen,

braven, fleißigen Männer aus Neef aus?

Du wirst unglücklich werden, liebes Kind!

Zu einer Heirat mit diesem Fremden

bekommst du von mir nicht die

Einwilligung!“ Schließlich musterte

Pastor Rudich den Bahnmeister während

eines Gespräches in seinem Pfarrhaus.

Einen Tag später bat dann Hochwürden

das Bäbchen zu sich und teilte ihr in

aller Deutlichkeit mit, dass auch er den

Bewerber ablehne, da er gar nicht zu

ihrer natürlichen Frohnatur passe. Zudem

müsse sie doch bei einer Heirat ihr

vielgeliebtes Neef verlassen und in eine

Großstadt ziehen. Außerdem solle sie

auch auf den guten, alten und

kränkelnden Vater Rücksicht nehmen.

Nach einem weiteren Jahr starb der

Vater im Jahre 1881. Im April des

folgenden Jahres heirateten Peter und

Barbara. Der Einsegnungsspruch des

Pfarrers lautete: „Es möge die Ehe

ein Reich der Liebe und des Friedens

werden und bewahrt bleiben vor zu

schweren Schicksalsschlägen.“ Das

„Neefer Bäbchen“ zog nun mit

ihrem Peter nach Elberfeld.

|

| |

| |

| erschienen in |

| Jahrbuch des

Kreises Cochem-Zell, 2008 |

| |

| |

| |

| |

|

| Barbara Bergen |

| |

| |

|

| Peter Blümling |

|

| |

|

2. Als Beamten-Familie in Elberfeld

2. Als Beamten-Familie in ElberfeldNicht

nur deshalb, weil Barbara noch nie von

Neef herausgekommen war, und sie

plötzlich in einer völlig fremden Welt

stand, begann nun ein Leidensweg, der nur

durch einen unerschütterlich festen

Glauben an Gott ertragen werden konnte.

Ihr Mann arbeitete tagsüber im Büro.

Sie war von der Menschheit isoliert, saß

oft weinend und allein in ihrer Wohnung.

Es gab kein Gespräch mit Freunden und

Bekannten. Oft ging sie in die Kirche,

stellte Kerzen auf und betete darum, dass

sie doch wieder fröhlich und zufrieden

werde. Sie fand in ihrem Seelenschmerz

kaum Verständnis von ihrem strengen Mann.

Immer mehr sehnte sie sich nach dem

frohen und lustigen Treiben in der Neefer

Gastwirtschaft und träumte nächtelang

von ihrer geliebten Heimat. Einmal fuhr

sie nach Neef. Alle wunderten sich, wie

sie es in der Großstadt aushalten konnte,

hatte sie doch bis zum 25. Lebensjahr

noch nie den Ort verlassen. Der Besuch in

Neef machte ihr das Herz noch schwerer.

Im März 1883 wurde dem Ehepaar dann

ein gesundes und kräftiges Mädchen

geschenkt, das auf den Namen Maria

getauft wurde. Zur Tauffeier kamen

Verwandte und Freunde von der Mosel, und

es wurde herzlich und fröhlich gefeiert.

Man tauschte alte Erinnerungen aus und

berichtete über Neuigkeiten aus Neef.

Als die Gäste wieder wegfuhren, ward

Barbaras Herz noch schwerer. Übergroßes

Heimweh überfiel sie.

Erst als in den Jahren 1885 und 1886

Rudolf und Werner auf die Welt kamen,

fand sie sich als Mutter von drei Kindern

in der Fremde besser zurecht. Die

quirligen und gesunden Kinder ließen sie

wieder froh werden. Ihr Mann hatte zwar

die Ernsthaftigkeit nicht verloren, aber

daran hatte sie sich gewöhnt.

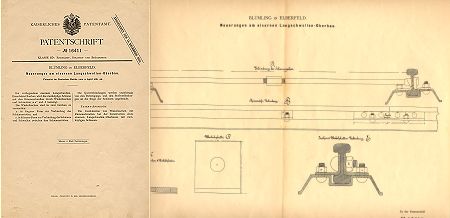

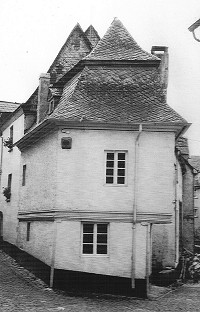

Andererseits hatte Peter eine Erfindung

für die Bahn gemacht, die ihm patentiert

wurde und bei seinem Arbeitgeber zu hohem

Ansehen verholfen hatte. Barbara konnte

also auch stolz sein auf einen tüchtigen

Mann. Zudem ging Peter nun auch einmal im

Monat mit ihr in ein Konzert, was beiden

sehr gefiel.

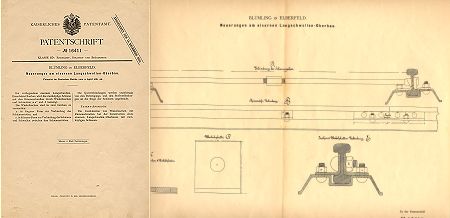

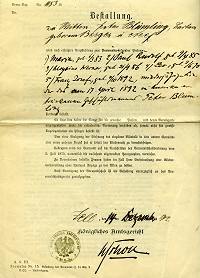

Patentschrift

|

|

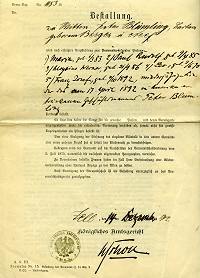

| Mit diesem

Zeugnis des Senheimer

Bürgermeisters wurde Peter in

den Dienst bei der Bahn

aufgenommen |

| |

| |

|

| Das Schreiben

des Kaiserlichen Patentamtes vom

25. Juli 1881 |

|

| |

|

3. Bergwerksbesitzer in Elberfeld

3. Bergwerksbesitzer in Elberfeld

und der finanzielle RuinDas

Beamtengehalt reichte gut aus, um ein

normales bürgerliches und abgesichertes

Leben zu führen. Das war aber Peter zu

wenig. Wie aus heiterem Himmel eröffnete

er seiner Frau: „Man hat mir ein

Angebot gemacht, was nicht zu verachten

ist. Ich kann ein Bergwerk kaufen. Dort

ist Metall gefunden worden. Für jemanden,

der Unternehmungsgeist hat, kann dies

eine Goldgrube werden. In einer Woche

kann ich so viel herausschlagen, wie ich

als Beamter in einem Vierteljahr verdiene!

Mit dem Vermögen, was Du in die Ehe

eingebracht hast, kann ich das Bergwerk

bar bezahlen“. Barbara war geschockt.

Sie hatte fest vor, von ihrer Mitgift ein

Haus zu kaufen, um dort mit der Familie

zu wohnen. Peter jedoch erkannte im

Erwerb des Bergwerkes die Chance seines

Lebens. Schließlich gab das Bäbchen

nach.

Peters wahrer Grund zu diesem

Unterfangen war es sicherlich gewesen,

mindestens genau so erfolgreich zu werden,

wie sein älterer Bruder Heinrich in

Essen als Kaufmann schon lange war.

21jährig gründete der

Klempnermeister Heinrich Blümling nach

Wanderjahren im In- und Ausland 1877 in

Essen an der Ruhr ein

Installationsgeschäft mit Kupferschmiede

und entwickelte voller Fleiß und

Weitblick bald ein ansehnliches

Unternehmen daraus. Von den kleinsten

Anfängen ausgehend, werden größere

Aufträge für die damaligen

Gesellschaften der Bergisch-Märkischen

und der Köln- Mindener Bahn, die Krupp-Werke,

den Bergbau und Siedlungen in Essen,

Bochum Köln und Frankfurt ausgeführt.

Gleichzeitig wird im Hause ein

Einzelhandelsgeschäft mit

Küchengeräten, sanitären Artikeln und

Beleuchtung betrieben, das sich im Laufe

der Jahre über drei Stockwerke ausdehnt.

Durch das ständige Anwachsen des

Betriebes wurde die Schaffung einer

geräumigen Werkstatt mit Lager

erforderlich. Die Firma Heinrich

Blümling war in der damaligen Zeit ein

bemerkenswerter Emporsteiger. Sein

Geschäftshaus prägte den zentralen

Vierhofer Platz in der Großstadt Essen.

Die Entwicklung des Unternehmens war

zu Anfang tatsächlich recht positiv.

Doch dann kam ein Rückschlag. Monatelang

arbeitete man ohne Erfolg. Dazu kam, dass

ein Mädchen, das zur Fabrik gehen wollte,

durch eine zu früh losgegangene

Sprengung so unglücklich zu Fall kam,

dass ihm ein Bein amputiert wurde. Für

alles musste Peter haften und dem

Mädchen sogar eine lebenslange

Unfallrente zusagen. Die Firma kam in

Zahlungsschwierigkeiten. Das Bergwerk

musste verkauft werden. Notgedrungen

geschah dies zu einem besonders niedrigen

Preis. Die Käufer waren clevere und

gerissene Geschäftsleute. Sie

investierten viel Geld in das Unternehmen,

das schon bald blühend da stand. Umsonst

bettelte der gedemütigte vormalige hohe

Beamte bei den Geschäftsleuten um eine

bescheidene finanzielle Unterstützung.

Peter hätte ohne Weiteres wieder in

seinen Beruf zurückkehren können. Er

tat es nicht, weil er sich wegen der

erlittenen Niederlage schämte. Barbara

hatte in Neef noch sechs Fuder Wein

liegen. Man ließ sie kommen. Vielleicht

war dies ein Grundstock, um ein

Weingeschäft zu gründen. Doch das

Schicksal wollte es einmal wieder anders!

Als das erste Fass in den Keller gerollt

wurde, kam es ans Rutschen und

zertrümmerte an der Wand. Der ganze

Inhalt ergoss sich in den Keller. Der

Verkauf der restlichen fünf Fuder

reichte gerade aus, um den erlittenen

Schaden zu ersetzen.

Die Not wurde immer größer. Alles,

was einen Wert besaß und man nicht

unbedingt benötigte, wurde verkauft. Die

Familie stand vor dem Nichts! Und Peter

wollte weiterhin nicht mehr Bahnbeamter

werden. Nun eröffnete er seiner Frau,

dass er auswandern wolle und zwar nach

Argentinien. „Dorthin wandern viele

aus. Nicht wenige wurden dort schon bald

reich. Warum nicht wir auch? Schließlich

bin ich der spanischen Sprache mächtig,

das muss sich doch als Vorteil auswirken!“

Abwarten wollte er noch, bis das vierte

Kind geboren sei. Barbara war entsetzt.

Peter duldete in seiner strengen Art

keine Widerrede. Er zeigte sich,

zumindest nach Außen hin, als einen

starken und gefestigten Mann.

Andererseits hat er jedoch in einem

unbeobachteten Moment in seiner Wohnung

herzzerreißend geweint. Er machte nun

ganz alleine eine Wallfahrt nach Kevelaer

und suchte für sein Unterfangen Gottes

Beistand und die Fürbitte von der

Gottesmutter. Ohne Risiko war das

Vorhaben nicht! Das wusste er!

Hoffnung hatte nun ein Professor

gemacht. Er war als Deutscher Techniker

im argentinischen Staatsdienst tätig und

unter anderem auch mit dem Aufbau der

dortigen Bahn beauftragt. Vater hatte ihn

allerdings recht flüchtig kennen gelernt.

Jedoch hatte dieser Mann konkret zugesagt,

Vater bei der Ankunft des Schiffes zu

empfangen und ihm umgehend eine Stelle im

Staatsdienst zu besorgen.

|

|

| Das

Geschäftshaus Viehofer Platz 1

in Essen |

| |

| |

|

| |

|

4. Mit einem Auswanderer-Schiff nach

Buenos Aires

4. Mit einem Auswanderer-Schiff nach

Buenos AiresLucia, das vierte Kind,

war ein überaus hübsches, liebes Kind.

Werner war drei Jahre, Rudolf vier Jahre

und Maria 5 ½ Jahre alt. Nur noch 200

Mark blieben zur Bestreitung der

Reisekosten und um im fremden Land eine

Existenz anzufangen.

In Antwerpen konnte das bestimmte

Schiff nicht bestiegen werden. Maria

hatte Scharlach. Sie musste sechs Wochen

im Krankenhaus verweilen. Zudem bekamen

Rudolf und Werner Keuchhusten. Etwa zwei

Monate wohnte man in einer sehr

bescheidenen Unterkunft in äußerst

ärmlichen Verhältnissen.

Endlich waren alle wohlauf und die

Überfahrt nach Argentinien konnte am 2.

Februar 1889 beginnen. Der Fahrpreis

wurde durch die holländische Regierung

bezahlt und war in 2 ½ Jahre

zurückzuzahlen. Er betrug je Person 155

½ Francs. Die Auswanderer bestanden

hauptsächlich aus Landwirten und

Handwerksleuten und waren Deutsche,

Luxemburger, Franzosen, Wallonen und

Flamen. Paketstücke wurden fast

unbeschränkt angenommen. So waren viele

voll bepackt mit Handwerkszeug,

Hausgeräten, Wäsche und Sonstigem. Es

handelte sich zumeist um ganze

Familiencliquen.

Auswanderungsschiff

Ausschnitte aus dem Tagebuch des Peter

Blümling:

| 2.2. |

Passagiere

gehen an Bord des Dampfschiffes

„Hannover“ von der

Bremer Lloyd - viele Zuschauer -

Abreise am Mittag um 1 ½ Uhr

– unfreundliches Wetter

– Wasser recht unruhig

– nachts viele Seekranke

– überall stöhnen –

gurgeln – brechen –

klagen und jammern –

erkennen den französischen Hafen

Dünkirchen – später den

englischen Hafen Dover |

| 3.2.

|

Sturm

– Böen schlagen oft über

Deck – insbesondere Frauen

und Kinder seekrank –

überall schwankende Gestalten

– klägliches Bild –

viele alte Leute – weshalb

für diese noch so ein lange

Reise? |

| 4.2. |

verlassen

den Kanal – sind im Golf von

Biscaya - See noch unruhiger

– Kisten und Kasten fliegen

umher – man kann kaum im

Bett liegen – Seekrankheit

ganz schlimm – heute kein

Land und kein Schiff gesehen |

| 5.2. |

im

spanischen Hafen Coruna noch

Passagiere aufgenommen –

zudem mit 20 lebenden

Schlachtochsen, Kohle, Wasser und

mit sonstigem Proviant eingedeckt

– spanische Händler an Deck

- verkaufen Obst |

| 6.2. |

Abfahrt

aus Coruna – nach 6 Stunden

legen wir in Villa Gratia an

– ein herrliches Städtchen

- spanische Auswanderer

aufgenommen – Wein und

Cognac werden angeboten zu 1

Franc jé Flasche – auch

Obst zu kaufen – am gleichen

Tag wieder Abfahrt |

| 7.2. |

erreichen

die Stadt Vigo an der

portugiesisch/spanischen Grenze

– wieder Aufnahme von

Passagieren – nunmehr fast

1300 Personen an Bord – alle

mussten mit ihren Lagerstätten

zusammenrücken –

Südländer erhielten

zusätzliche Kost – war

stark gewürzt – kostete

mehr – die

„Braungesichter“ waren

sehr ungeniert – Vigo

malerisch schön – sahen

erstmals Weinberge – Abfahrt

um 11 ½ Uhr –

Schweinefische tauchen auf –

viele Seemöwen begleiten uns

– feuchtes und mildes Wetter

– Festland verschwindet

– allgemeine Gesundheit an

Bord – es gab Heringe gegen

die Seekrankheit zu essen –

dazu Reissuppe und auch

Erbsensuppe |

| 8.2. |

windig

mit Regen – Wasser ist knapp

– auf Deck steht ein Kübel

mit Trinkwasser – jeder

bekommt 1/8 Ltr. – musste

direkt getrunken werden –

alle trinken aus einem Becher -

an einem Strick befestigt –

kein Wasser darf mitgenommen

werden – auch nicht für

kleine Kinder – ist lt. III.

Steuermann nicht anders möglich

– „bei

Änderungswünschen bitte an den

Herrgott wenden“ -

Trinkwasserversorgung ist ein

Problem - Weshalb so wenig Vorrat? |

| 9.2. |

südliches

Klima recht deutlich fühlbar

– können ohne Decke

schlafen – von nun an

erhalten wir täglich mittags

Rotwein |

| 10.2. |

zu

drei Mahlzeiten wird mit Schelle

aufgerufen – Essen holt sich

jeder selbst gegen Vorlage einer

Blechmarke – oft großes

Gedränge – vielen schmeckt

das Essen nicht –

Beschwerdebrief mit vielen

Unterschriften ging an den

Kapitän – für mich ist das

Essen recht gut - appetitliche

Suppen mit Fleisch – in der

Nacht Madeira passiert –

Leuchtturm sichtbar |

| 11.2. |

kein

Schiff gesehen – Insel Las

Palmas in Sicht – Häuser

gut erkennbar |

| 12.2. |

in

der Nacht Kind wallonischer

Eltern gestorben und in das Meer

versenkt – war bereits des

zweite Kind, das auf der Reise

starb – viele der neu

hinzugekommenen Spanier seekrank

– Rudolf etwas leidend

– isst wenig -

Gesundheitszustand ansonsten

allgemein recht gut – am

Mittag ein Schiff sichtbar –

fährt nach Europa - es wird viel

auf Reinlichkeit gehalten -

laufend wird gekehrt und Sand

gestreut – nachts wird

geschrubbt |

| 13.2. |

weder

Schiff noch Insel gesehen –

eine Anzahl der Kinder krank ohne

einheitliche Ursache –

Seekrankheit allgemein

überstanden – Barbara den

ganzen Tag im Bett – ist

sehr schwach und ohne Appetit

– Arzt gab ihr Rizinusöl

– schwächte sie noch mehr

ab – musste andauernd

abführen – Luxemburger

Musikanten spielen mit Harmonika,

Horn und Trommeln – getanzt

und gesungen wird kaum –

dagegen viel Karten gespielt

– die anständigsten

scheinen die Deutschen zu sein

– die Wallonen sind stets am

hetzen – Spanier sind faul

– gehen früh schlafen und

stehen spät auf – tagsüber

liegen sie ausgestreckt auf dem

Deck- sind ansonsten die

hübschesten Leute –

namentlich die Frauen tragen

schöne Kleider - haben gutes

Aussehen und aufrechte Haltung

– singen jedoch wenig –

haben auch schlechte Stimmen

– es wird zu ¾ französisch

gesprochen |

| 14.2. |

um

3 Uhr nachmittags Insel St.

Vicennes (Sao Vincente -

Kapverdische Insel) in Sicht

– hat die Form eines

schlafenden Riesen - kahle

unfruchtbare Felsenwildnis –

rußbraunes Aussehen - ankern

dort und laden Kohle –

Hauptkohlestation für Schiffe,

die zwischen Europa und

Südamerika fahren – Dampfer

und Segelschiffe ankern –

delikate Orangen gekauft –

20 Prachtexemplare kosten 1 Franc

– Kokosnüsse das Stück 30

Centimes - Bevölkerung besteht

aus kastanienbraunen Negern

– viele Perlen- und

Korallenfischer mit kleinen

Nachen auf dem Wasser –

tauchen bis auf den Grund unter

Wasser – teils mit 4-spitzigen

oder ähnlichen Gabeln

ausgerüstet |

| 15.2. |

Abfahrt

von St. Vincennes |

| 16.2. |

am

Morgen um 7 Uhr ein nach Europa

fahrendes Schiff und einen

Schoner gesehen - Preise an Deck:

1 Pfund Seife 1Franc, 200 gr.

Tabak 1 Fr., 1 Fl. Bier 1 Fr., 1

Dose Sardinen 1 Fr., 1 Fl. Rum 2,50

Fr., 1 Fl. Genever 2 Fr., 1 Fl.

Pfefferminze 2,10 Fr., 1 Fl.

Appollinaris 0,75 Fr., ½ Fl.

Kaiserbrunnen 0,50 Fr. |

| 17.2. |

Hitze

sehr empfindlich – viele

Kinder krank – ein 32jähriger

Mann mittags vom Sonnenstich

getroffen – erholte sich

jedoch wieder – fast alle

Passagiere schlafen nunmehr

nachts auf dem Deck – man

liegt auf Seilen, Fässern,

Bänken, quer auf dem Fußboden

und in Hängematten - Schiff ist

überbesetzt – jede Ecke ist

mit Betten eingerichtet - sogar

dicht bei der Maschine –

auch neben der Küche, wo der

Küchendunst direkt auf die

Betten zieht – im

Zwischendeck fehlt die

Ventilation - Geschäftemacherei

mit armen Leuten! –

ärztliche Pflege sehr mangelhaft

– 18jähriger Arzt ist

gleichzeitig Apotheker –

besitzt drei Medizinen –

damit werden alle Krankheiten

behandelt – es gibt nur

wenige kleine Zimmer für Kranke

– ohne Ventilation -

Eingangstür steht deshalb immer

offen – Ansteckungsgefahr

groß – Deck ist mit

Schutzdächern überspannt –

sieht heiter aus – man liegt,

sitzt, steht, geht, kartet, tanzt,

singt, schimpft, wäscht etc.

– wie auf einem Jahrmarkt

– verschiedene Hüte und

Mützen - halbnackte Männer und

Frauen - ganz nackte Kinder -

halbkranke und sehr kranke –

alle suchen schattige und luftige

Plätze – auf Deck kaum ein

Durchkommen |

| 18.2. |

Schiffskoch,

starker junger Mann, Vater von

zwei Kindern, am Hitzschlag

gestorben – für das

Mittagessen noch gekocht –

am Nachmittag tot – viel

Aufregung gehabt – ein

Wallone prügelte seine Frau

– meine Bettnachbarn, zwei

Spanier, verkloppten sich –

ein Flame wollte Küchengehilfe

erstechen – beschädigte ihn

aber nur an der Hand –

Schiffsglocke läutete zur

Bestattung des Kochs –

Leiche auf ein Brett gelegt, mit

Tuch überspannt und beschwert -

ins Wasser gelassen –

gesamte Schiffsbesatzung folgte

der Leiche, die schnell im Meer

unterging |

| 19.2. |

Äquator

durchfahren - Hitze sehr groß

– Trinkwasser warm und

schlecht – viele haben

Leibweh – Milch nur für

Kleinkinder: je ¼ morgens und

nachmittags – ältere Kinder

erhalten Erwachsenenkost –

chaotische Verhältnisse auf dem

Deck – keinen Augenblick

Ruhe – Kinder schreien um

Wasser - Kranke klagen –

Streit um bessere Plätze -

hadert miteinander - schimpft

über schlechte Einrichtung des

Schiffes und über die Hitze

– Unzufriedenheit wird immer

größer – wenigen geht es

allerdings gut und werden dick

– wünschen, noch lange

nicht an Land zu kommen, um noch

viele Tage mühelos beköstigt zu

werden |

| 20.2. |

kleiner

Flame zur Welt gekommen –

Mutter und Kind wohlauf –

von unseren Kindern geht es

besonders Lucie schlecht –

Maria hat viel Husten – alle

Kinder haben Ausschlag - viele

husten – Wäsche wird

besonders bei den Mannspersonen

wenig getragen – tragen

meist nur einen Kittel oder eine

Jacke auf bloßer Haut – die

beste Wäsche haben die Deutschen

und die Spanier – haben

zumeist bunte, gute Kopfbedeckung

und gute Schuhe –

Oberkleider sind oft zerflickt

– Frauen kommen durchaus

reinlich – sehr bunt und

schamhaft gekleidet – man

sieht allerdings nie eine ohne

verdeckte Brust, wenn sie ihre

Kinder säugen |

| 21.2. |

am

Vormittag hat sich der

Kajütensteward erschossen –

wurde nachts bei dem

Dienstmädchen einer Passagier-Herrschaft

in der Kajüte angetroffen –

als Strafe sollte er die Aborte

reinigen – fühlte sich in

seiner Ehre gekränkt – ein

Mann vom Hitzschlag getroffen

– erholte sich jedoch wieder

– am Abend ein Schiff in

Sicht, am Signallicht erkannt |

| 22.2. |

Segelschiff

und eine nach Europa fahrende

Barke gesehen – Kinder

erhalten nun zusätzlich

Haferschleim – höchste Zeit!

kleinere Kinder alle sehr

abgemagert – Milch ist zu

knapp - Küchenkost nehmen sie

nicht an – heute sechs

Kinder gestorben – zumeist

an Ruhr – waren voll mit

Ausschlag, der schwach eiterte

– es folgte schnelles

Abführen mit Blut vermischt,

Entkräftung und dann schnelles

Absterben – Hauptursache ist

das schlechte Wasser, aber auch

die Nachlässigkeit der Eltern

– liegen oft neben ihren

schwerkranken Kindern und trinken

Wein – eine wirklich tiefe

Stufe menschlichen Standpunktes! |

| 23.2. |

heute

Nacht kleiner Wallone geboren

– Mutter und Kind sind

gesund – morgens um 5 Uhr

brasilianische Küste in Sicht

– um 10 Uhr Dorf zu erkennen

– um 11 Uhr Einfahrt in den

Hafen Baia – 25 bis 30

Schiffe ankern – auch ein

Hamburger Dampfer - wunderschöne

Stadt – Häuser sind

einstöckig, weiß, rot und grün

angestrichen – viele Kirchen

- überall Palmen - fast nur

Neger zu sehen – ca. 1 ½ m

große Schnabelfische und eine

Menge fliegender Fische im Wasser

– Wasser getankt - Streit an

Deck zwischen Flamen und

Luxemburgern – mehrere

Leichtverletzte – fünf Mann

ca. 1 ½ Stunden mit

geschlossenen Händen auf der

Brücke gefesselt –

Luciechen magert sehr ab – 5

Uhr am späten Nachmittag Abfahrt

von Baia |

| 24.2. |

Lucie

sehr leidend – verweigert

jegliche Nahrung, auch die

Hafergrütze – wende mich an

den Kommissaren – konnte

nicht helfen – wende mich an

den Doktor – verschrieb eine

Tasse Bouillon mit Ei – auch

keine Aufnahme von Lucie –

Kapitän schaltete sich ein

– kann nicht helfen, da die

Menschenmenge zu groß sei –

„kann auf Einzelwünsche

nicht eingehen“ – Menge

der Nahrung sei genügend -

Kapitän scheint unsauberen

Charakters zu sein |

| 25.2. |

verschiedene

Schiffe in Sicht – auch

eines von der Norddeutschen Lloyd

– brasilianische Küste

wieder gesehen – zwei Flamen-Frauen

blutig gerauft – wurden

arrestiert (verhaftet) und auf

die Kommandobrücke geführt,

jedoch bald wieder gehen gelassen

– Flamenkind in der Nacht

gestorben – Mutter hatte

wenig Trauer und sagte, dass sie

ja noch drei Kinder hätte –

viel Unsauberkeit unter den

Leuten – Köpfe voller

Schmutz – Kinderwäsche wird

in Essgeschirren gewaschen –

nachts wird auf Deck der Auswurf

unter sich gehen lassen –

beim Kehren ekelhafter Gestank

– wieder Beschwerden wegen

schlechter Küche von Seiten der

Wallonen an den Kapitän

gerichtet - Franzosen sind

ständig unzufrieden und

verkaufen sozialistische

Zeitschriften – starkes

Wetterleuchten in der Nacht |

| 26.2. |

zwei

Schiffe gesehen – Lucie geht

es etwas besser –

Trinkwasser jetzt reichlich

vorhanden – wird sogar zum

Waschen gebraucht – ist auch

notwendig, da Seewasser schlecht

wäscht – jeden Morgen wird

Wein verabreicht, der von vielen

auf einmal getrunken und nicht

vertragen wird – erzeugt

viele Zänkereien |

| 27.2. |

schäumende

Wellen leuchten in der Nacht

– glühen in Millionen

leuchtender Funken – eine

Folge des warmen Salzwassers

– Himmel in der Nacht heller

als zu Hause – Blitze sind

kolossaler – Wolken massig

und schwarz - hängen viel tiefer

als in Europa |

| 28.2. |

Wallonen

und Luxemburger beschweren sich

über die Nahrung – ich

unterschreibe ein Attest wonach

die Nahrung für Erwachsene gut

ist – viele

Seeschwalben– Festland naht! |

| 1.3. |

massenweise

Seeschwalben und Schiffe zu sehen

– Seewasser nicht mehr so

blau –– es wird Zeit,

dass die Reise zu Ende geht

– immer mehr Unruhen auf dem

Schiff |

| 2.3. |

Ankunft

in Buenos Aires – sind in

großer Besorgnis – Lucia

stark abgemagert - musste sofort

in ein Krankenhaus, wo sie schon

bald starb – schon am

Sterbetag beerdigt - wegen der

großen Hitze dort so üblich |

Das Tagebuch des Peter Blümling

Hier endet nun das Tagebuch des Pedro,

wie Peter nun genannt wurde. Er fand für

weitere Aufzeichnungen nicht mehr die

Zeit und wohl auch nicht mehr die Muße.

Das Ableben der kleinen Lucia hatte sein

Herz gebrochen.

Hinzu kam auch noch die Enttäuschung,

dass der Professor, der Vater eine

Anstellung besorgen wollte, nicht

angetroffen wurde. Wie sollte dies auch

geschehen? Durch die Krankheiten der

Kinder wurde ja die Abreise in Antwerpen

von Woche zu Woche verschoben. Wäre die

Ankunft in Argentinien planmäßig

erfolgt, hätte man sich sicherlich

getroffen. Das Schicksal wollte es anders!

|

|

Vor der Abfahrt

Copyright: Deutsches

Auswandererhaus / Foto: Werner

Huthmacher |

| |

| |

|

Was wird die

Zukunft bringen?

Foto aus "Auf dem Weg nach

Amerika, Auswanderung im 17. und

18. Jahrhundert" mit

Genehmigung des Autoren Rolf

Böttcher |

| |

| |

|

Großes

Gedränge bei der Essensausgabe

Foto aus "Auf dem Weg nach

Amerika, Auswanderung im 17. und

18. Jahrhundert" mit

Genehmigung des Autoren Rolf

Böttcher |

| |

| |

|

Immer wieder

fand eine Beerdigung nach den

gegebenen Umständen statt

Foto aus "Auf dem Weg nach

Amerika, Auswanderung im 17. und

18. Jahrhundert" mit

Genehmigung des Autoren Rolf

Böttcher |

| |

| |

|

| Auszug aus dem

Bordbuch der "Hannover"

- Recherche über das

STADSARCHIEF Antwerpen von

Manfred Zimmer |

| |

| |

|

| Das Schiff

machte am 5. Februar auf der

Hinfahrt Station in La Coruna.

Hier ist die Festung zu sehen. |

|

| |

|

5.

Aufenthalt in Buenos Aires 5.

Aufenthalt in Buenos AiresDas

weitere Geschehen um die Auswanderung

wurde von nun an von der Tochter Maria

überliefert und zwar in der Zeit, als

sie Nonne im Kloster der Armen

Dienstmägde in Dernbach / Westerwald war.

Eingeflossen sind auch Auswertungen und

Schlüsse aus Dokumenten und vorliegenden

Briefen von der Verwandtschaft in Neef

und Senheim. Zudem wurden auch

Geschehnisse eingebracht, die Neefer

Bürger von ihren Altforderungen her noch

wussten.

Nicht zuletzt konnten auch

Einzelheiten aus Gesprächen, die der

Autor der Saga mit Maria Blümling und

seinem Vater Josef Blümling geführt hat,

eingebracht werden.

Die bescheidenen finanziellen Mittel,

die man zur Auswanderung zusammen gerafft

hatte, waren so gut wie aufgebraucht. Bei

einer Auskunftsstelle am Strand von

Buenos Aires erfuhr Senor Pedro, wie man

Vater nun nannte, dass man in einem so

genannten Emigrantenhaus für einige

Wochen unentgeltlich Wohnung und

Beköstigung haben kann. Es war ein

großes Gebäude – nicht sehr weit

vom Atlantischen Ozean entfernt. So

pilgerte die Familie mit Sack und Pack

dort hin. Man fand alles in etwa so vor,

wie man es auf dem Schiff in der 3.

Klasse erlebt hatte, nur waren die Betten

nicht übereinander, sondern standen in

großen Sälen nebeneinander. Das Essen

bestand aus Hülsenfrüchte-Suppen mit

reichlich Fleisch. Morgens und abends gab

es Kaffee mit Zwieback so viel man wollte.

Die Aborte waren immer sauber geschrubbt.

Jedoch gab es noch mehr Ratten und Mäuse

als auf dem Schiff. Auch musste man

dafür sorgen, dass Wanzen, Flöhe und

Läuse einen möglichst verschonten, was

nicht leicht zu erreichen war. Allerhand

Volk war zusammengepfercht – am

Boden sitzend oder liegend. Vielerlei

Sprachen waren herauszuhören. Sehr lange

dauerte der Aufenthalt in diesem Hause

nicht.

Mutter schrieb in dieser Not einen

eiligen Brief zu Vaters Verwandtschaft in

Senheim. Sie bat flehentlich um

finanzielle Unterstützung. Die Antwort

wurde recht schnell in einem Brief

gegeben, der am 7. Nov. 1889 in Senhals

abgestempelt war. Er war als "Poste

restante" (postlagernd) auf dem

Hauptpostamt in Buenos-Aires hinterlegt

und beinhaltete in kurzen und klaren

Worten, dass eine finanzielle Hilfe

überhaupt nicht in Frage kommt.

Vater fand außerhalb der Stadt Buenos

Aires eine Wohnung für einstweilen, bis

er, wie er hoffte, etwas Geeigneteres

gefunden habe. Das Haus lag in einer sehr

gepflegten Wohngegend und hatte einen

großen Hof mit einem Ziehbrunnen. Rundum

waren sechs große Zimmer, die von

älteren spanischen Familien bewohnt

waren. In eines dieser Zimmer zogen wir

ein. Schöne Straßen, an denen gepflegte

Villen standen, führten auf die

Hauptstadt Santa Fee zu.

Nach einigen Wochen kam der kleine Leo

zur Welt. Er wurde von

Redemtoristenpatern getauft. In dem

Kloster der Patres wohnten viele Deutsche.

Alle hatten viel Mitleid mit unserer

Familie. Sie machten uns Mut und gaben

den Rat, auf Gott zu vertrauen.

Jeden Tag ging Vater auf die Suche

nach einem geeigneten Wirkungskreis, doch

immer kam der arme Mann ohne Resultat

zurück. Mutter hatte viel Mühe, bei ihm

den Mut hochzuhalten. Handwerker, Bauern,

Gastwirte und Fuhrunternehmer wurden

gesucht, jedoch keine deutschen

Bahnbeamten.

Die Situation wurde immer schwieriger,

zumal plötzlich Bürgerkrieg ausbrach.

Was nun? Die Geldmittel gingen zu Ende.

In Buenos Aires gab es offenbar keine

Verdienstmöglichkeit für Vater. Er sah

eine solche eher im benachbarten Staat

Brasilien und reiste dort hin. Er blieb

lange weg. Für den Säugling konnte

Mutter noch jeden Tag einen halben Liter

Milch und für die größeren Kinder Brot

bezahlen. Nur selten gab es etwas Warmes

zu essen. Als Mutter in einem Koffer noch

von der Weihnachtsfeier in Elberfeld

stammende Nüsse fand, wurden diese unter

uns allen gleichmäßig verteilt und mit

Andacht verzehrt. Ein großes Heimweh

trat auf. Mutter hatte feuchte Augen.

Ich hatte nun eine besonderes Erlebnis,

was mich mein gesamtes späteres Leben

begleitete und auch beeinflusste: Ich sah

auf einer großen Wiese eine hohe Leiter,

die bis zum Himmel reichte. Ganz deutlich

zeigte sich die unterste Sprosse. Ich

lief zur Mutter und erzählte ihr, dass

ich zum Himmel hinaufsteigen wolle um

Brot und Kleider zu besorgen. Mutter

lachte und ging mit mir hinaus. Keine

Leiter war zu sehen. „Da hat mein

Kind wohl eine Halluzination gehabt“

– dachte meine Mutter. Ich jedoch

erkannte, dass wir in unserem Vorhaben

„Auswanderung“ erst die erste

Stufe einer großen Leiter bewältigt

hatten und dass noch viele Stufen zu

ersteigen sind. Das wollte mir Gott so

zeigen!

Es waren schon Wochen vergangen, seit

sich Vater von der Familie verabschiedet

hatte. Mutter wurde unruhig. So packte

sie eines Tages ihre vier Kinder und ging

ohne Sprachkenntnisse durch die Straßen

von Santa Fee, was wegen des

Bürgerkrieges sehr gefährlich war.

Überall stellte Sie Nachforschungen an

und erkundigte sich nach Vaters Verbleib.

Nach vergeblichen Bemühungen, sich in

einigen Büros verständlich zu machen,

fand sie endlich in einer Ministration

einen Dolmetscher, der bereit war, ihr zu

helfen.

Todmüde kamen wir in unserer Wohnung

an. Aus Mitleid brachte uns eine Köchin,

die in einer Nachbarvilla beschäftigt

war, etwas Essen, was fortan öfters

geschah. Dieses Almosen nahmen wir mit

schwerem, aber doch dankbarem Herzen,

gerne an und mag uns vor dem Hungertode

gewahrt haben.

Endlich kam Vater zurück. Die Freude

war riesengroß. Aber Mutter bemerkte an

seinem Äußeren und an seinem Benehmen,

dass er nichts erreicht hatte, wie dem

auch so war. Eine Möglichkeit nur sei

ihm geboten worden, nämlich eine Farm zu

übernehmen. Dieses Angebot hatte er

angenommen. Eine ungeheure Fläche sei

nun sein eigen. Zum Urbarmachen würden

eine Anzahl von Ochsen unentgeltlich

gestellt, aber sonst keine Hilfskräfte.

Eine Wohnung gäbe es dort und einen

Ziehbrunnen. Vor Jahrzehnten seien Polen

dort gewesen, die aber das Land verlassen

hätten und wieder in ihre Heimat

zurückgekehrt seien. „Es war nichts

anderes zu finden“ sagte er nicht

gerade mit Euphorie.

|

|

Im „Totonda

de Retiro“, im

Emigrantenhaus, gab es für die

Einwanderer eine ärztliche

Betreuung und ein Arbeitsamt.

Seit dem Jahre 1906 wurden die

hinzugekommenen Einwanderer im

neuerbauten „ Hotel de

Immigrantes “ untergebracht.

Heute wird das Gebäude als

nationales Einwanderungsmuseum

genutzt.

Fotos aus dem Informationsbericht

über die Reise nach Argentinien

von Franz Appel (Sign. A. III 7 (2)

genehmigt von der Handelskammer

Bremen. |

| |

| |

|

| Regierungsgebäude

von Buenos Aires zu jener Zeit

Fotos aus dem Informationsbericht

über die Reise nach Argentinien

von Franz Appel (Sign. A. III 7 (2)

genehmigt von der Handelskammer

Bremen. |

| |

| |

|

| |

|

6.

Mit einem Ochsenkarren durch die Wildnis 6.

Mit einem Ochsenkarren durch die WildnisNach

zwei Tagen kam ein Karren mit Segeldach.

Zwei Ochsen waren vorgespannt. Ein

Indianer, der die Unbilden der Landschaft

kannte, saß auf einem Bock. Vater hatte

als Proviant schwarzen Tee und viel

Zwieback gekauft. Wir luden unsere

bescheidenen Habseligkeiten auf, wozu vor

allem Hausgeräte, Kleider und Betten

gehörten. Alles ging in lautloser Stille

vor sich. Eine Freude wollte auch bei uns

Kindern nicht aufkommen.

Ganze vier Wochen karrten wir durch

Steppen, Sümpfe und Urwälder. Krokodile

und zischende Schlangen waren keine

seltene Gefahren. An Sümpfen mit

quakenden Fröschen und viel

Dornengestrüpp kamen wir vorbei. Auch

hörten wir oft die Wilden aus dem Urwald

brüllen. Der Indianer gab dann aus

seinem Gewehr einen Schuss ab und das

Gebrülle verstummte für einige Zeit.

Raubvögel, die nach Opfern für ihre

Nahrung suchten und Moskitoschwärme

begleiteten unser Gefährt stetig. Als

wir einmal in einer verlassenen

Lehmhütte übernachteten, stand dort

eine Futterkrippe. Da legte Mutter den

kleinen Leo hinein und meinte schmunzelnd,

dass er nun wie das kleine Jesuskind

gebettet wäre.

Wenn nun unser Indianer Hunger hatte,

schoss er ein Feldhuhn, das er entfederte

und sofort roh verspeiste. Auch Vater

schoss Feldhühner, die Mutter am Feuer

gebraten hat. Das Holz für das Feuer

sammelten wir Kinder – mussten

jedoch stetig aufpassen, dass uns keine

Schlange in die Quere kam. Einmal schlug

Mutter eine solche mit der Axt in Stücke,

die nach dem Bruder Rudolf ausholte.

Endlich kamen wir in einer Gegend an,

wo es bestellte Felder gab. Einmal sahen

wir ein Rübenfeld, ein andermal eine

Grasfläche auf denen sich ein Schwarm

Heuschrecken niedergelassen hatte. In

zwei bis drei Minuten war alles

abgefressen, und der Schwarm zog weiter.

Die Felder waren in wenigen Minuten zur

kahlen Wüste geworden.

Als wir an Mais- und Zuckerrohrfeldern

vorbei fuhren, machten wir Halt. Ein

kleiner Mundraub sollte uns gestattet

sein und brachte etwas Abwechslung in den

Speiseplan. Die Maiskörner sättigten,

und die Zuckerrohrstangen wurden als

Nachtisch gekaut.

Wir wussten, dass eine bäuerliche

Ansiedlung in der Nähe sein musste. Und

tatsächlich kamen wir dann an einem

bewohnten und recht ordentlichen Hause an.

Seitlich vom Haus war ein See mit viel

Schilfrohr, Seerosen und Passionsblumen.

Wir gingen in das Haus hinein, wo eine

Frau an einem eisernen Kessel, der über

einem offenen Feuer hing, stand. Sie war

sehr freundlich und reichte uns einen

Maisbrei mit Fleisch. Es war das erste

ordentliche Essen nach vier Wochen. Wir

verschlangen es mit wahrem Heißhunger.

Die Nacht über rasteten wir auf der Erde

im Umfeld des Hauses. Vermutlich war es

die Aufgabe der so hilfsbereiten Frau,

Durchfahrende zu versorgen. Große

Entlohnung für ihre Dienste konnten wir

nicht bieten, was sie offenbar auch nicht

erwartete.

Am nächsten Tag ging’s weiter.

Immer öfter sahen wir nun verlassene

Lehmhütten. Daraus war zu schließen,

dass es ihre vormaligen Bewohner hier

nicht aushielten. Aus den Hütten kamen

oft Eulen geflogen, die durch das

Gerumpel des Ochsenwagens aufgeschreckt

wurden.

Bevor wir unseren Bestimmungsort

erreichten, sahen wir am frühen Morgen,

als es noch dämmerte, einen auffallend

großen Stern am Himmel. Mutter meinte,

da sei ein gutes Zeichen Gottes:

„Hier gehört ihr hin!“ Konnte

es so gedeutet werden? Sollten wir auf

der Himmelsleiter schon eine weitere

Sprosse erklommen haben? Und tatsächlich,

schon bald hielt der Indianer an und

sagte in seiner Landessprache: “Hier

laden wir ab. Hier das Land mit der

Hütte heißt Vaseil. Das gehört nun

euch“. Es gab keinen Vertrag, kein

Schriftstück, keinen Katasterauszug und

selbstverständlich auch keine

Grenzsteine zur Orientierung.

Vater half beim Abladen. Dann machte

der Indianer kehrt. Zuvor zeigte er noch

in eine Richtung und gab zu verstehen,

dass dort ein reicher Farmer wohne, bei

dem sich Vater beraten lassen könne. Und

in der anderen Richtung, etwa eine Stunde

entfernt, sei ein stehendes Gewässer am

Rande des Urwaldes.

Das war also das uns zugeteilte Land.

Es war riesig groß. Vater meinte, es

hätte ein Ausmaß von fast 100 Hektar.

Und diese Urwaldfläche sollte er, der

deutsche Bahnbeamte mit vier kleinen

Kindern und einer zarten Frau, nun roden

und urbar machen?! Da hätten auch die in

Aussicht gestellten Ochsen nicht helfen

können. Das war von Anfang an ein mehr

als fragwürdiges Unterfangen!

|

|

| |

|

7.

Die schlimme Zeit in Vaseil 7.

Die schlimme Zeit in VaseilUnser

zu Hause war nun eine große Lehmhütte

mit Naturboden, Schilfdach, kein Fenster

und ein armseliger Türeingang. Links der

Hütte, in einem Kilometer Entfernung,

war der Urwald. Sonst war ringsherum

alles Sandwüste. Aus dem Urwald hörte

man das Gebrüll der wilden Tiere. Mutter

sagte kein Wort der Klage, und auch Vater

sagte nichts. Nun stellte sich heraus,

dass der Ziehbrunnen, der nahe bei der

Hütte lag, ausgetrocknet war. Mit einer

mitgebrachten Schaufel kletterte Vater in

den Brunnen, aber auch nach stundenlangem

Graben zeigte sich kein Wasser. Am

anderen Tage suchte Vater das von dem

Indianer bezeichnete Gewässer. Aber

dieses Wasser war faul. Jetzt ging Vater

zu der Farm. Am Abend brachte er dann

einen Schlauch voll Wasser und auch eine

reichliche Portion Mais mit.

Die Leute auf der Farm waren

ursprünglich Franzosen. Acht Männer,

zwei Frauen und viele Kinder lebten dort

ohne Kenntnis des Zeitgeschehens. Sie

wussten nicht, in welchem Jahr sie sich

befanden und hatten keine Religion. Sie

lebten vor sich hin und pflanzten sich

mit den Indianern fort. Jeden Monat kam

ein Gefährt aus Bellavista, einem

kleinen Urwaldstädtchen, und holte

Erzeugnisse von Rindern und Hühnern ab.

Dafür erhielten sie lebenswichtige

Sachen oder Geld. Einmal in der Woche

wurde ein fetter Ochse geschlachtet, der

am Feuer gebraten und auf einmal verzehrt

wurde. Die nächsten Tage tranken sie

Mate-Tee und aßen lediglich gequollenen

Mais. Dann bereicherten sie ihr Mal mit

Eiern, Milch und selbst geernteten

Apfelsinen und Zitronen, um nach einer

Woche wieder einen Ochsen aufzuessen.

Abends wurden Feldbetten aufgestellt, die

morgens zusammengeschlagen und an die

Wand gestellt wurden. Bettwäsche gab es

nicht. Unentbehrlich waren für alle

Moskitonetze, obwohl die Einheimischen

unter diesen Tieren nicht so sehr zu

leiden hatten wie die Europäer. Die

Männer trugen Überhänge aus Tierfellen.

Alle, auch Frauen und Kinder, waren wegen

der Temperatur sehr leicht bekleidet und

trugen keine Unterwäsche. Es gab nur

Erdböden, die nicht geputzt werden

brauchten. Mit diesem Leben waren sie

zufrieden.

In diese Farm ging nun Vater alle Tage

hin um dort zu arbeiten. Dafür brachte

er abends für Frau und Kinder den

Unterhalt und das nötige Wasser mit. An

eine Urbarmachung der Sandwüste war nach

wie vor gar nicht zu denken. So vergingen

die Wochen ohne Aussicht auf eine Wendung

der Verhältnisse.

Die Hauptbeschäftigung der armen

Mutter bestand tagsüber darin, mit

Stecknadeln einem Kind nach dem anderen

Sandflöhe aus den Füßen zu bohren, die

mit den eingelegten Eiern haufenweise wie

dicke Sagokörner anzusehen waren. Diese

Tierchen schmerzten furchtbar. Zudem kam

es oft zu Eiterungen, wenn zu spät

ausgebohrt wurde. Auch Vater hatte von

den Sandflöhen wehe Füße, und so war

zu befürchten, dass er eines Tages nicht

mehr zur Farm gehen konnte. Aber die Not

zwang ihn immer wieder und so ging er mit

den wehen Füßen täglich dorthin. Wir

alle liefen barfuss herum. Die von der

Heimat mitgebrachten Schuhe waren kaum

noch zu gebrauchen.

Einmal traf Vater in der Farm den

Führer des Ochsenwagens aus Bellavista.

Er konnte sich mit ihm gut verständigen

und ihm seine traurige Lage mitteilen. Er

sagte Vater, er hätte da eine Idee und

er solle doch ab morgen in seiner Hütte

bleiben. Und wirklich, schon bald danach

kamen drei Indianer hoch zu Ross. Sie

waren auch mit Fellen bekleidet. Diese

waren jedoch recht gepflegt und hatten

schöne Verzierungen.

Die Pferde hatten feine Sattel und

Zügel. Die Indianer sprachen vor den

Rossen stehend lange mit Vater und ritten

dann, schon fast vornehm grüßend, von

dannen. Vater sagte uns, dass die Männer

eingesehen hätten, wie nutzlos unter den

gegebenen Verhältnissen dieser

Wüstenaufenthalt sei und begriffen nicht,

welche Zusagen und Abmachungen dazu

geführt hatten. In allernächster Zeit

bekäme er Bescheid, was weiter geschehen

könnte.

In diesem Elend lebten wir schon den

siebten Monat! Hier gehörten wir nicht

hin. Die Sichtung des Sternes am

Ankunftstag hatten wir falsch gedeutet.

„Der steht ja auch immer noch da.

Das ist der Venusstern. Der wird auch

immer da zu sehen sein und zwar für alle

Menschen auf der Erde.“ Dies hatte

Mutter nun so erkannt. Sie machte uns

allerdings neuen Mut und sagte: „Die

Mitte der Nacht ist immer der Anfang

eines neuen Tages. Wir vertrauen

weiterhin Gottes Fügungen. Seine Wege

sind uns Menschen oft unergründlich aber

letztendlich doch richtig!“ Sogar

unser armer Vater gab sich Gottes Wege

hin und hat oft Psalmen gebetet.

Eines Tages kam Vater von der Farm und

sagte, dass uns am nächsten Tag ein

Ochsenwagen abholen würde. So geschah es

auch. Vater verabschiedete sich von der

Farm und brachte für den Weg in die

unbekannte Ferne einige geschlachtete

Hühner mit, welche Mutter zurechtmachte

und am Feuer briet. Sie bereitete auch

Mais vor. Zudem bereicherten auch einige

Sandias (Wassermelonen) den Reiseproviant.

|

|

| Eine

argentinische Indiofrau. |

|

| |

|

8.

Ein Laden in Villa Ocampo 8.

Ein Laden in Villa OcampoIn zwei

Tagen waren wir in Bella Vista. Dort

wohnten Mutter und wir Kinder vorerst in

einer Wirtschaft. Die Wirtin sorgte

wirklich gut für uns, worüber Mutter

sehr erstaunt war, weil wir doch nicht

bezahlen konnten. Vater fuhr indessen mit

einem Schiff über den Fluss Parana nach

einem Ort mit Namen Villa Ocampo, wohin

man ihn beordert hatte. Dort wurde ihm

unentgeltlich ein Haus überlassen, das

aus Ziegelsteinen gebaut war. Es hatte

ein gutes Dach, vier Räume mit je einem

Fenster und zwei Eingängen, aber keinen

Schornstein. In Ocampo fehlte ein

Verkaufsladen, und diesen sollten die

Eltern eröffnen.

Wir zogen in dieses Haus ein. Der

erste Raum wurde ein Verkaufsladen, der

zweite ein Lagerraum, und die anderen

Zimmer wurden Wohn- und Schlafzimmer.

Der Ort war sehr zerstreut und hatte

neben einer großen Zuckerrohrfabrik auch

eine Fleischfabrik. Viele Ausländer gab

es dort, besonders Franzosen und

Engländer. Die meisten hatten ihre

Familien in Buenos Aires wohnen, weil es

in Villa Ocampo keine Schule gab. In der

Mehrzahl waren hier die Indianer, die in

armseligen Behausungen lebten. Es gab

auch eine neue, wunderschöne Kirche im

Ort. Jeden Tag war hl. Messe, die ein aus

Frankreich geflüchteter Pastor las. Er

hatte die Kirche und auch das Pfarrhaus

erbauen lassen. Das Gotteshaus war nur

drei Minuten von unserem Haus entfernt.

Die Geschäfte gingen für Senor Pedro

Blümling eigentlich nicht schlecht, was

die Abrechnungen über gelieferte Waren

aus den Monaten enero (Januar) und

febrero (Februar) 1892 unter Beweis

stellen.

Alle Einwohner freuten sich darüber,

dass es nunmehr einen Verkaufsladen gab,

um den sich Mutter rührend sorgte. Vater

hatte mit der Zuckerfabrik die Abmachung

getroffen, dass er auf den Farmen das

Zuckerrohr aufkaufe und die Fabrik

beliefere. Das machte er zu Anfang recht

erfolgreich und verschaffte somit der

Familie eine zusätzliche Einnahmequelle.

In der Wildnis waren wir vor Hunger,

Durst und Geschwüren fast gestorben. Die

Füße waren zerfressen von den

Sandflöhen. Abends kamen die

Moskitoschwärme wie dicke Wolken heran

und richteten uns arg zu, da wir nur

provisorische Netze hatten. Entsetzliche

Hitze und Schmutz in der armseligen

Hütte, die keine Fenster hatte. Es gab

kein Wasser - weder für die Reinigung

des Körpers noch für die Wäsche. Mal

regnete es zwei Tage ununterbrochen und

wir vergingen dann fast vor Kälte.

Keinen Nachbarn, mit dem man einmal

hätte sprechen können, dagegen nur das

Gebrülle aus dem Urwald. Wie gut ging es

uns jetzt! Wir litten keine Not mehr! Ich

hätte nun gerne gewusst, auf welcher

Sprosse der Himmelsleiter wir uns jetzt

befinden. Sicherlich waren wir jetzt

mindestens eine Sprosse höher gekommen!

Die Landkarte zeigt die Lage von Villa

Ocampo (Pfeil)

Unserer, vom Schicksal nicht

verwöhnten Familie erschien das Haus,

die Betätigung und das Umfeld beinahe

wie ein Paradies. Vor Dankbarkeit gingen

wir jeden Tag zum Gottesdienst in die

Kirche. Sonntagnachmittags war Mutter-Gottes-Andacht.

Ein junger Spanier spielte auf einem

kleinen Harmonium immer dasselbe Lied:

„Lolate, lolate Maria, o Maria madre

mia …“ . Rudolf, der 7 Jahre

alt war, durfte schon bei der hl. Messe

dienen.

Was allerdings fehlte, war eine Schule.

Aber Vater tröstete uns und meinte, dass

wir in spätestens zwei Jahren so reich

wären, dass die Familie in die Stadt

ziehen könne, wo wir Kinder dann das

Versäumte nachholen könnten. Man muss

jedoch bedenken, dass zu jener Zeit 80%

aller Bewohner Argentiniens Analphabeten

waren und es die wenigen Volksschulen

fast nur in den Städten gab. Das Land

zählte nur ca. 4 Millionen Menschen. Es

hieß, dass vor einigen Wochen schon

einmal Lehrpersonen aus anderen Staaten

hier gewesen seien. Man hatte ihnen

schöne Wohnungen mit Garten und

eingerichtete Schulräume angeboten, was

jedoch nicht dazu verhalf, einen

Schuldienst im doch noch recht

abgeschiedenen Ocampo aufzunehmen, zudem

war auch die Bezahlung einer Lehrperson

von Anfang an nicht gesichert. Die

argentinische Republik legte keinen Wert

auf die Ausbildung der Ausländer und

Indianer. Somit unterblieb die Besoldung

der Lehrpersonen vom Staate aus.

Einmal kam eine Familie Geier aus

Essen in die herrliche Wohnung. Der Mann

war Lehrer und wegen

Studienstreitigkeiten geflüchtet. Er

hatte eine liebe Frau und zwei Kinder,

ein achtjähriges Mädchen und einen

kleineren Jungen. Wir freuten uns sehr

darüber und schlossen gleich

Freundschaft mit den netten Leuten.

Besonders ich freute mich, weil ich nun

eine Spielgefährtin hatte. Nachdem Herr

Geier seine Tätigkeit aufgenommen hatte,

waren wir die ersten ABC-Schützen. Es

kamen noch einige spanische Kinder hinzu,

deren Eltern kein großes Vermögen

hatten und buchstäblich am Hungertuche

nagten. Und entsprechend gering fiel eine

Vergütung an den Lehrer aus. Meine

Eltern alleine konnten ihn nicht bezahlen.

So war es nur zu verständlich, dass die

Familie Geier schon bald anderswo ihr

Glück versuchte. Es gab eben noch keine

vollständige Zivilisation in Südamerika

in den Jahren 1889 bis 1892, als wir dort

waren.

Nun wurde ich aufgrund der

mitgemachten großen Strapazen ernsthaft

krank. Ich litt oft unter sehr starken

Kopfschmerzen, die mich einmal fast an

den Rand des Todes gebracht haben. Vater

eilte weit fort, um einen Arzt zu holen.

Dieser verschrieb eine Medizin, die er

selbst aus Mitteln der Natur zubereitete.

Sie wirkte zusehends. Nur noch ab und zu

litt ich nunmehr unter den Schmerzen.

Dann stand das wirksame Mittel stetig zur

Verfügung. Allerdings hing mir eine

ständige Bronchitis nach. Aber was war

das alles im Vergleich zu dem, was nun

auf uns zu kam?

Es verbreitete sich das Gerücht, die

Schwarze Pocken seien in Ocampo

ausgebrochen. Moskitos, die in den

Sümpfen und Morasten immerfort gedeihen,

hatten diese schlimme Krankheit schnell

verbreitet. Und tatsächlich kam schon

bald ein in unserer Nähe wohnender

Indianerjunge von 20 Jahren in unseren

Laden einkaufen. Er zeigte auf seinen Arm,

der schon voller Pocken war und meinte,

dass er bald tot wäre, was so auch

eintraf. Es kam nun ein Arzt nach Ocampo

und impfte alle Ausländer. Bei den

Indianern hätte das keine Wirkung und

darum müssten alle sterben, war seine

Einstellung. In Wirklichkeit war es

jedoch so, dass die Regierung einen

sogenannten Ausrottungskrieg gegen die

Indianer führte. Diese sollten durch den

Zustrom europäischer Auswanderer ersetzt

werden. Man sah nun, dass aus allen

Hütten der Indianer Leichen heraus

getragen wurden. Wir wussten nicht, wohin.

Einige von den an Pocken Erkrankten

konnten wieder genesen, doch das Gesicht

war für immer von den zurückgebliebenen

Narben verunstaltet, was sehr schlimm

aussah.

Nun war die Epidemie vorbei und wir

waren mit dem Schrecken davon gekommen.

Es blieb weiterhin die große Sorge,

Schulkenntnisse für uns Kinder zu

erreichen, denn mit dem Fortgang des

Lehrers Geier waren alle Hoffnungen in

dieser Hinsicht vorbei. Dass die

heranwachsenden Kinder ohne

Schulunterricht waren, machte meinen

Eltern die größte Sorge.

Vater und Mutter hatten vollauf zu tun

bei den schweren Lebensbedingungen.

Vaters Tätigkeit wurde jedoch immer

öfter zu einer nutzlosen Anstrengung,

obwohl gefährliche Wege zu machen waren.

Dies wirkte auf ihn und auch auf die

Mutter erschütternd. Doch Vater meinte,

dass es ein Fehler wäre, aufzugeben.

Mutter blieb also nichts anderes übrig,

wochenlang mit den Kindern alleine zu

sein, was sie sehr bedauerte. Sie konnte

den Laden alleine bedienen. Die Indianer

waren sehr genügsam und anspruchslos.

Sie waren gut zufrieden zu stellen. Die

anspruchsvollen Ausländer waren in der

Minderzahl. Alles in allem war unser

Laden in Villa Ocampo eine feste

Institution. Der bescheidene Umsatz war

jedoch kaum zu verbessern. Der

Überschuss war entsprechend bescheiden.

So war wenig Aussicht auf Besserung der

gesamten finanziellen Situation. Hier

Vermögen anzusammeln, um dann in eine

Stadt zu ziehen, um dort ein solides und

gesichertes Leben zu führen, die Kinder

in die Schule gehen zu lassen, war

einfach nicht möglich. Das erkannte auch

ich, ein heranwachsendes Mädchen mit

einem Alter von jetzt 9 Jahren. Ja, das

Notwendigste zum Leben, was essen,

trinken und Kleidung betraf hatten wir

– mehr aber nicht. Keine Bildung,

keine Kultur, keine Geselligkeit, keine

Nachrichten. Wir lebten so dahin! Was war

noch von der Zukunft zu erwarten? Was

wird aus den Kindern? Bleiben sie

Analphabeten? Wir waren nunmehr schon ein

Jahr in Ocampo und traten förmlich auf

der Stelle.

Eines Tages geschah es, dass ein

Indianer eine Sandia verlangte, die neben

der Theke in einem Berg voller Früchte

lag. Ich stand mit dem kleinen Leo auf

dem Arm hinter der Mutter, die sich

bückte, um die Sandia zu holen. Da zog

der Indianer ein langes Messer heraus, um

der Mutter den Kopf abzuschneiden. Da

schrie ich: „Mutter, Mutter, der

Mann sticht!“ und die Mutter

schnellte wie der Blitz zurück. Der

Indianer floh von dannen. Einige Leute,

die meine schrecklichen Schreie gehört

hatten, eilten herbei und verfolgten den

Indianer. Nachdem sie ihn eingeholt

hatten, wurde er zur Administration

gebracht. Man brachte den Mann wieder zu

uns und ich musste aussagen, wie der

Verlauf war. Er wurde in Ketten gelegt

und verurteilt, für längere Zeit

Straßenarbeiten zu leisten.

Ein anderes Mal wurden die Mutter und

ich in der Nacht durch ein Geräusch wach.

Die Mutter flüsterte: „Man

bestiehlt uns“. Das Poltern wurde

immer anhaltender und schlimmer und unser

leises Beten immer inbrünstiger. Da

wurde auch Rudolf wach und sagte: „

Ich gehe einmal nachsehen!“ Die

Mutter verbot es ihm. Er war erst 7 Jahre

alt. Das Poltern hielt weiterhin an.

Endlich wurde es Tag und die

Schreckensnacht war vorbei. Langsam

standen wir auf und lugten durch einen

Türspalt. Da war eine große Öffnung in

der Ziegelwand und davor standen zwei

mächtige Ochsen, die sich Eingang

verschaffen wollten, um an Mais, Sandias

und andere essbare Sachen zu kommen. Die

Ochsen waren irgendwo davongelaufen und

wurden später von den Indos wieder

eingefangen. Das Loch in der Wand wurde

am selben Tag von guten Nachbarn

zugemacht. Dieser Schrecken war mal

wieder überstanden.

Unserem armen Vater standen die

Tränen in den Augen, als wir ihm die

Vorkommnisse erzählten. Dass auch dieser

Ort Ocampo nicht der rechte Platz sei

für unser ferneres Leben, wurde uns

immer klarer und durch all die

schrecklichen Erlebnisse und

Entwicklungen immer deutlicher.

Endlich kam ein großer Auftrag von

der Zuckerfabrik. Vater musste wieder

fort. Doch zuvor feierten wir 1892 noch

Ostern zusammen. Die Eltern gingen zur hl.

Kommunion. Für Vater waren es die

Sterbesakramente.

|

|

| Gegenüber von

Bella Vista liegt Puerto Ocampo.

Auf dem Rio Parná, der zwischen

diesen beiden Orten liegt, ist

Peter Blümling tötlich

verunglückt. Das aktuelle

Satelitenfoto zeigt, wie

urwaldähnlich sich das

Sumpfgebiet noch heute darstellt. |

|

| |

|

9.

Vaters Tod im Wirbelsturm 9.

Vaters Tod im WirbelsturmAm

Dienstag nach der Osterwoche verließ uns

Vater. Es geschah nun etwas Sonderbares,

was wir auch wieder als Gottes Zeichen

erkannten. An der einen Seite unseres

Hauses war eine lange, überdachte

Veranda – alles zu ebener Erde.

Mutter wusch dort gerade und ich spielte

mit dem Brüderchen. Da sah ich ein

großes Leuchten am Himmel. Auch Mutter

nahm es wahr. Wir konnten beide nicht

sprechen. Plötzlich rief Mutter:

„Das Leuchten kommt nach hier!“

Und dann war es fort. Es war ein großer

Komet, der auf die Erde zustürtzte, sich

in der Atmosphäre zerrieb und dann

erlosch. Mutter meinte in ihrem

unerschütterlichen Glauben, dass Gott

uns ein Zeichen gegeben hat, was wir noch

nicht deuten konnten.

Am folgenden Nachmittag kam ein

vornehm gekleidetes englisches Fräulein,

das schon öfter in unserem Laden

Südfrüchte gekauft hatte und fragte die

Mutter einleitend: „Ist ihr Mann auf

Reisen?“ „Ja“, antwortete

die Mutter. Darauf sagte das Fräulein,

ihre Mutter und noch eine Engländerin

seien auch auf Reisen gewesen. Da hätte

sie auch unseren Vater gesehen. Er sei

zur Überfahrt des Rio Paraná in ein

Schiff gestiegen. Auf diesem habe ein

Schiffmann bekannt gegeben, dass noch ehe

das andere Ufer erreicht wird, ein Sturm

zu befürchten sei. Die zwei Frauen seien

mit dem nächsten Zug nach Ocampo

zurückgefahren. Am nächsten Morgen

besuchte uns das Fräulein wieder. Ihr

war nun bekannt, dass das Schiff

tatsächlich in einen Wirbelsturm geraten

war und zerschellt ist. Nur sieben

Spanier seien gerettet worden und lägen

in Bellavista im Krankenhaus. Unser Vater

sei mit untergegangen, nachdem er sich

noch stundenlang mit aller Anstrengung an

einem Mast festgehalten habe und immer

gerufen hätte: „Meine arme Frau,

meine armen Kinder!“

Vater konnte nicht schwimmen. Aber

auch der beste Schwimmer der Welt hätte

sich in diesem wilden Urwaldfluss nicht

retten können.

Unsere arme Mutter setzte sich auf

eine Kiste und die Kinderchen setzten

sich zu ihr. Das englische Fräulein

tröstete uns und weinte mit uns. Als das

Fräulein fort gegangen war, schloss

Mutter den Laden und wir weinten und

weinten. Nach langer Zeit sagte dann die

Mutter: „Lasst uns auf Gottes Güte

vertrauen und beten wir zur lieben Gottes

Mutter, dass sie beim Herrn Fürbitte

leistet.“ Wir legten uns

schließlich mit den Kleidern aufs Bett

ohne etwas gegessen und getrunken zu

haben. Wir konnten nur weinen.

Beglaubigte Abschrift der

Todeserklärung:

„Ich bestätige, dass Peter

Blümling, einundvierzig Jahre alt, am 17.

April 1892, während der Nacht,

umgekommen ist infolge des Umsturzes

eines Bootes auf dem Rio Paraná zwischen

Puerto Ocampo und Bella Vista, auf

welchem Herr Blümling reiste mit anderen,

die ebenfalls umkamen. Der Herr Blümling,

ein in diesem Volke als arbeitsam und

ehrbar geachteter Herr hat seiner Gattin,

Frau Blümling, vier Kinder hinterlassen,

zwei Knaben und zwei Mädchen und noch

eines sehr nahe der Geburt.

SUP-DELEGATCION DE VILLA OCAMPO

Juli 28.1892

(Unterschriften)“

In welch schlimme Lage war nun Mutter

gekommen. Sie hatte keine

Sprachkenntnisse und war in einem fremden

Land. Vier kleine Kinder waren da. Das

fünfte wurde im November erwartet. Jetzt

war es April. Diesen Jammer zu

beschreiben, ist unmöglich! Ich glaubte

immer noch an die Himmelsleiter. Aber,

wie sollte man diese verstehen? Ich

glaubte schon, wir wären auf dieser

schon ein wenig hoch gestiegen.

Vielleicht war es ja auch so. Vielleicht

geht es im Leben nicht immer stetig

aufwärts. Das sollte ich als Kind auch

noch lernen. So waren wir alle, die

Mutter und auch die Kinder, wieder auf

der untersten Sprosse angelangt.

Ungeheuerlich hatte uns das Schicksal

wieder mitgespielt. Mit natürlichem,

menschlichem Verstand konnte man solche

Fügungen und Zulassungen Gottes nicht

verstehen.

Ich hörte, wie Mutter laut betete:

„Mein Gott, mein Gott – warum

hast du mich verlassen? Wo bist du –

großer Gott? Hast du uns vergessen? Ich

sitze hier in der Wildnis mit vier

kleinen Kindern! Was soll ich nun tun? Du

bist meine letzte Zuversicht!“

Und nun fiel uns das Zeichen, das wir

am Himmel gesehen hatten und das wir auf

uns zukommen sahen, ein. Schlug der Komet

nicht in Richtung Osten ein? – wo

Europa und das schöne Moselland liegt?

Zeigte nicht der Stern von Bethlehem den

hl. Drei Königen auch die wahre Richtung

an?! Wir glaubten weiterhin fest an

Gottes Vorsehung. Für Mutter stand nun

fest, die Reise geht zurück in ihr

geliebtes Neef. Die übernatürlich

denkende Frau mit der großen Liebe zu

ihren Kindern, hat immer nur Gutes und

Edles von ihrem Mann gesprochen, der

eigentlich nur eine glückliche Familie

um sich haben wollte in einem gesicherten

Wohlstand. Das Unternehmen

„Auswanderung nach Argentinien“

war gescheitert. Ein studierter deutscher

Bahnbeamter hatte hier in dieser Zeit

keine Chance – bei allem Einsatz,

gutem Willen und bei allen Entbehrungen.

Hier ging es auf der Himmelsleiter nicht

weiter. Hier konnte uns offenbar auch

Gott nicht helfen. Hier war für uns

keine Bleibe vorgesehen.

Zuerst erkundigte sich Mutter, wann

ein Zug nach Bellavista fahre, was in der

Regel nur einmal monatlich geschah.

Ansonsten fuhr der Zug auch schon mal je

nach Bedarf. Mutter nahm den erstbesten

Zug. Da waren wir Kinder ganz alleine. In

Bellavista traf die Mutter einen

Dolmetscher, der das Unglück auf dem

Fluss bestätigte. Zuerst ließ Mutter

ein Traueramt halten. Dann schrieb sie

einen Brief an ihre Stiefschwester in

Deutschland. Im Juli kam die Antwort:

„Komm! - Liebes Bäbchen, in Neef

haben Dich alle Leute noch so gern wie

vor 10 Jahren. Wenn Du auch noch so arm

nach Hause zurückkommst, jeder freut

sich, Dich wieder zu sehen.“

Das englische Fräulein war der Mutter

behilflich, dass sie von dem Inhaber der

Zuckerfabrik noch einige hundert Pesos

für gelieferte Ware erhielt. Nun

verkaufte Mutter alles, was noch im Laden

war. So kamen noch einige hundert Pesos

hinzu. Dies sollte eigentlich für die

Überfahrt reichen und auch noch etwas

für Unvorhergesehenes übrig lassen.

Von nun an lebte Mutter wieder auf.

Sie versammelte uns Kinder um sich herum

und erzählte von dem schönen Moselland.

„Und dort in Neef, wo ich meine

Jugend verbrachte, wo ich zur Schule ging,

wo ich im elterlichen Wirtshaus arbeitete,

wo die Leute lustig und fröhlich sind,

da gibt es den Petersberg mit herrlichen

Aussichtspunkten. Dort ist auch der

Friedhof für den Ort und mitten drinnen

steht die Peterskapelle. Im Ort, am

Flussufer, steht die Burg. In dieser

hielten sich in früher Zeit Grafen und

Ritter auf, die in der Matthiaskirche zu

hl. Messe gingen und auch dort getauft

und beerdigt wurden. Und diese

Matthiaskirche steht in der Nachbarschaft

meines Elternhauses.“ Wie spitzten

wir die Ohren, wenn Mutter so voller

Euphorie von dem Ort erzählte, wo wir

nun hinreisen würden. Ja, sogar Freude

kam auf, und wir konnten die Abreise kaum

erwarten.

|

|

| |

|

10.

Nichts wie weg! – Die Fahrt aus der

Wildnis 10.

Nichts wie weg! – Die Fahrt aus der

WildnisEs war alles zur Abreise

fertig. Unsere Laune war recht gut. Waren

wir doch voller Hoffnung und Zuversicht

und war es doch der Start einer Reise

zurück zur Mosel.

Das Transportgefährt war zuerst

einmal wieder ein Ochsenwagen. Wir luden

unsere Habseligkeiten und uns auf und

fuhren zu einer Bahnhaltestelle, die als

solche kaum erkennbar war. Endlich kroch

mit viel Qualm begleitet ein armseliges

Bähnchen heran. Es gab Waggons mit

Sitzen und solche, die eher einem

Viehwagen glichen. Man saß in diesen

entweder auf dem Boden oder auf einer

einfachen Holzbank die rund um das Abteil

ging. Die Reisenden dort hatten zumeist

Tiere wie Hühner, Schafe und Ziegen

dabei. Sie fuhren vermutlich zum Markt

oder waren von einem solchen gekommen. Im

Zug sahen wir nur Einheimische. Darunter

waren wohl zur Hälfte Indianer. Uns

fünf „Blassgesichter“ wies der

Schaffner in ein eigenes Abteil mit

normalen Holzsitzen ein. Sicherlich hatte

der Zugführer Rücksicht genommen, weil

man Mutter die Schwangerschaft ansah und

zudem die vier Kinder und auch viel

Gepäck mit sich führte.

Die Fenster mussten wir zumeist

geschlossen halten, da ansonsten der

beißende Rauch von der Lokomotive in das

Abteil eindrang und die Augen heftig

tränen ließ. Der Zug war überbesetzt.

Er hielt ab und zu an, damit wir uns an

einem Ziehbrunnen oder an einer Quelle

erfrischen konnten.

Zumeist war dort eine Zuckerrohrplantage

oder auch eine Rinderfarm. Gerne nahm man

auch die Gelegenheit wahr, um ein

nötiges Geschäft zu erledigen.

Dies geschah jedoch nicht im Sinne des

Farmers. Er verfluchte und beschimpfte

uns dann in allergrößter Lautstärke.

Er scheuchte uns weg, als wären wir ein

Schwarm Ungeziefer.

Die Aborte im Zug waren in einem

katastrophalen und unbeschreiblichen

Zustand. An die Art der Verrichtung eines

„schnellen Geschäftes“ in der

freien Natur hatten auch wir uns bald

gewöhnt.

Auch wurden bei solchen

Kurzaufenthalten wilde Früchte, wie

Apfelsinen und Zitronen, geerntet, was

ein hoch willkommenes Labsal war. Beim

Ernten musste man höllisch aufpassen,

dass man nicht von Schlangen gebissen

wurde, die oft in den Bäumen lagen, sich

sonnten und nicht gestört werden wollten.

Scheinbar kannten auch die Affen die

Rastplätze; denn sie waren schnell

zugegen und stibitzten was sie nur

kriegen konnten. Einmal entwendete ein

Affe ein Kleidungsstück von einer Frau,

schleppte es auf einen Baum und machte

die unmöglichsten Faxen da oben.

Besonders die Kinder amüsierten sich

darüber köstlich. Ansonsten fuhren wir

viel durch baumlose Grassteppen, den

Pampas, wo schon mal halbwilde Rinder-

und Guanako-Herden (Lamas) grasten.

Nicht selten kam es vor, dass Tiere

den Weg versperrten. Zumeist waren es

Rinder, die dann durch helle Pfeiftöne

der Lokomotive abgeschreckt werden

sollten, was nicht immer gelang. Männer

sind dann ausgestiegen und haben die

Tiere von den Geleisen weg gedrängt.

Dies war nicht nur für uns fremde

Europäer ein lustiges Gaudi.

Wegen der freilaufenden Tiere fuhr der

Zug auch nicht bei Dunkelheit. Die Tiere

kuschelten sich in der Nacht gerne

zwischen den Geleisen ein, da diese die

Tageswärme gespeichert hatten. Und so

hätte es bei einer Nachtfahrt leicht

einen Aufprall geben können.

Schon mal mussten wir anhalten, da die

Lok Wasser und Kohle brauchte. Auch wurde

repariert oder geschmiert. Wiederum

stiegen dann die Fahrgäste aus und

machten notwendige Verrichtungen. Oft

stillten junge Mütter auch ihre

Säuglinge. Die Zugfahrt ging sehr

holprig vonstatten und war zum Stillen

nicht sonderlich geeignet. Wenn es weiter

ging, ließ der Lokomotivführer erst

einmal die Düse seiner Maschine laut und

schrill pfeifen – ein zweites Mal

– nach dreimaliger Aufforderung

mussten wir alle im Zug sein. Immer

wieder entstand Hektik bei dieser

Prozedur.

Nun kamen wir an einem Hafenstädtchen

am Paraná-Fluss an. Dort stiegen wir in

ein kleines Schiff um, das uns auf die

andere Seite brachte, wo wir wiederum in

einen Zug gleicher Art wie zuvor

umstiegen und weiter fuhren.

Die Reise insgesamt war abenteuerlich

und anstrengend. Aber unsere Stimmung war

nach wie vor recht gut. Zumeist schliefen

wir in der Nacht im Freien.

Einmal übernachteten wir in einem

Wirtshaus mitten in der Pampa. Es machte

von Anfang an einen sehr ungepflegten

Eindruck und war eigentlich eine

waschechte Spelunke. Der Zugführer gab

Mutter diese Empfehlung. Er verdiente

vermutlich an dieser Vermittlung. Nachts

war es sehr laut im Erdgeschoss – in

der Kneipe. Gauchos spielten Karten,

zockten, grölten, schimpften, lachten

und waren im Laufe der Nacht irgend wann

übermäßig alkoholisiert. Ab und zu

waren auch schrille Frauenstimmen zu

hören. Das ganze Haus roch nach Schnaps

und Tabak. Wir Kinder bekamen Angst und

kuschelten uns bei Mutter ein. Diese

hatte ihr kleines Säckchen mit dem Geld

vorsichtshalber unter ihrem Kopfkissen

liegen. Als dann die Raubeiner anfingen

melancholische Lieder zu singen, die von

einer Gitarre begleitet wurden, war das

recht faszinierend und sogar auch

schlaffördernd.

Und wenn wir zur Latrine mussten, dann

gingen wir allesamt in der Nachtkleidung

zum Hof. Eine Petroleum-Laterne stand im

Zimmer bereit und leuchtete uns auf dem

Weg. Keiner wollte im Zimmer alleine

bleiben, was auch Mutter nicht zugelassen

hätte. Auch auf dem Weg zur Latrine war

das Säckchen mit Geld nicht ohne

Aufsicht. Mutter hatte es unter dem Rock

versteckt. Als wir so über den Hof

gingen, gab das ein sehr lustiges Bild ab,

was die harten Kerls aus der Kneipe auch

so wahrnahmen und herzhaft darüber

lachten.

Am Morgen wuschen wir uns am

Ziehbrunnen. Wir stellten fest, dass

einige der zechenden Männer irgendwo

lagen. Sie schliefen ihren Rausch aus.

Auch unseren Zugführer konnten wir unter

diesen entdecken. Der Wirt weckte ihn und

stelle ihm ein Frühstück vor die Füße.

Er verzehrte es in aller Ruhe.

Doch dann hatte er es plötzlich eilig.

Schließlich ließ er die Lokomotive

wieder pfeifen und weiter ging die Fahrt.

Wir hatten alle eine recht gute Stimmung.

Wir waren wir mit dieser denkwürdigen

Unterbringung in dem zweifelhaften

Etablissement durchaus zufrieden gewesen

und hatten ein Abenteuer besonderer Art

erlebt. „Andere Länder –

andere Sitten!“ bemerkte Mutter.

Über den Aufenthalt in der Spelunke

unterhielten wir uns noch nachhaltig und

konnten darüber sogar lachen.

Mit dem Essen und Trinken kamen wir

zurecht. Das Leben der letzten Jahre

hatte uns zäh und anspruchslos gemacht.

An die ständigen Maisgerichte hatten wir

uns schon längst gewöhnt. Mais war für

alle hier das Grundnahrungsmittel. Und

wenn wir kein Wasser hatten, stand

irgendwo in der Natur eine Wassermelone

parat. Viele Farmen waren verlassen. In

den vormaligen Gärten fanden wir diese

oft in Fülle. Sie hatten sich offenbar

immer wieder fortgepflanzt.